Livres-Addict.fr

Toutes les critiques Films de

Livres-Addict.fr

"Salamandra" de Pablo Agũero

C'est

un film rêche et revêche. Une folie duelle zébrée d'éclairs

noirs,

semée d'enchantements abrupts. C'est un film à hauteur d'enfant, à

hauteur d'enfance avec tout ce que l'enfance recèle de beautés

exténuantes et coupantes cruautés. La première scène saisit,

déroute et donne le ton de ce récit bancal et éclaté, composé d'éclats

nus, discontinus, de sensations bouillantes et glaciaires (suite)

C'est

un film rêche et revêche. Une folie duelle zébrée d'éclairs

noirs,

semée d'enchantements abrupts. C'est un film à hauteur d'enfant, à

hauteur d'enfance avec tout ce que l'enfance recèle de beautés

exténuantes et coupantes cruautés. La première scène saisit,

déroute et donne le ton de ce récit bancal et éclaté, composé d'éclats

nus, discontinus, de sensations bouillantes et glaciaires (suite)

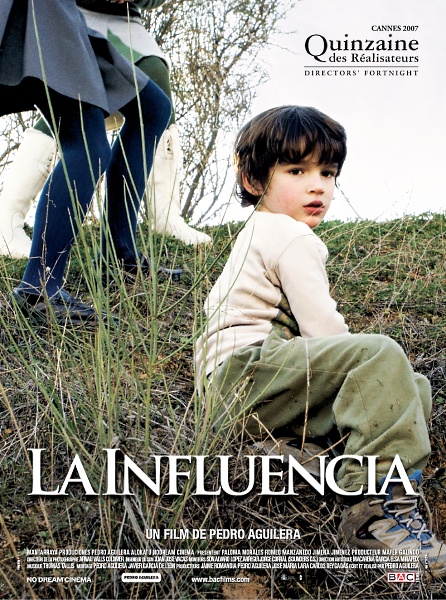

"La Influencia" de Pedro Aguilera

C'est un

film tout de

silence et d'étirements. L'histoire d'une dégringolade, d'un

effondrement spectaculaire et qui pourtant s'opère

presque imperceptiblement, par paliers organiquement liés

entre eux. Nous sommes en Espagne en compagnie d'une jeune femme qui

tient une boutique de cosmétiques et élève seule ses deux enfants (une

préadolescente et un petit garçon). (suite)

C'est un

film tout de

silence et d'étirements. L'histoire d'une dégringolade, d'un

effondrement spectaculaire et qui pourtant s'opère

presque imperceptiblement, par paliers organiquement liés

entre eux. Nous sommes en Espagne en compagnie d'une jeune femme qui

tient une boutique de cosmétiques et élève seule ses deux enfants (une

préadolescente et un petit garçon). (suite)

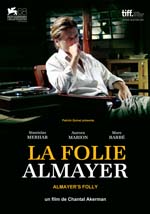

"La folie Almayer" de Chantal Akerman

C'est un

film béant et hanté. Un film hanté de béance, une gueule ouverte. C'est

une transe dédiée, un envoûtement toxique, une longue et languide

plainte laminante. Un homme aux prises, simultanément, avec le génie

des

lieux, avec un territoire impératif et récalcitrant, et avec ses

propres démons, ses démons rémanents qui infusent et submergent. C'est

l'amour, fou tel qu'on a rarement vu : la roue du supplice à l'état

pur. (suite)

C'est un

film béant et hanté. Un film hanté de béance, une gueule ouverte. C'est

une transe dédiée, un envoûtement toxique, une longue et languide

plainte laminante. Un homme aux prises, simultanément, avec le génie

des

lieux, avec un territoire impératif et récalcitrant, et avec ses

propres démons, ses démons rémanents qui infusent et submergent. C'est

l'amour, fou tel qu'on a rarement vu : la roue du supplice à l'état

pur. (suite)

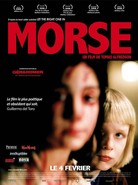

"Morse" de Tomas Alfredson

C'est

un film cristallin et coupant comme la glace. Un film qui se déploie

dans l'immaculé de la neige et entre des âmes encore épargnées par

l'altération, la macule du monde adulte. On

est en Suède, aux côtés d'Oskar un jeune garçon de 12 ans,

fraîchement débarqué dans un lycée où il est sans alliés. Racé, il est

d'une blondeur aveuglante et d'une renversante beauté (quelque chose du

Tadzio viscontinien mais sans l'aisance et la grâce fulgurante, avec

une

gaucherie qui le rend plus attachant). (suite)

C'est

un film cristallin et coupant comme la glace. Un film qui se déploie

dans l'immaculé de la neige et entre des âmes encore épargnées par

l'altération, la macule du monde adulte. On

est en Suède, aux côtés d'Oskar un jeune garçon de 12 ans,

fraîchement débarqué dans un lycée où il est sans alliés. Racé, il est

d'une blondeur aveuglante et d'une renversante beauté (quelque chose du

Tadzio viscontinien mais sans l'aisance et la grâce fulgurante, avec

une

gaucherie qui le rend plus attachant). (suite)

"Liverpool" de Lisandro Alonso

"Liverpool"

n'est pas un film. C'est une alternative. Une pause, une respiration,

un repos. Une invitation à voir au-delà et autrement. C'est une page

blanche, un grand afflux de vent salubre qui nettoie l'oeil engorgé

d'images. Une douce exhortation à sortir du cumul et de la vaine

trépidation. Un espace grand ouvert, un temps offert, octroyé, pour

repartir autrement et différent. (suite)

"Liverpool"

n'est pas un film. C'est une alternative. Une pause, une respiration,

un repos. Une invitation à voir au-delà et autrement. C'est une page

blanche, un grand afflux de vent salubre qui nettoie l'oeil engorgé

d'images. Une douce exhortation à sortir du cumul et de la vaine

trépidation. Un espace grand ouvert, un temps offert, octroyé, pour

repartir autrement et différent. (suite)

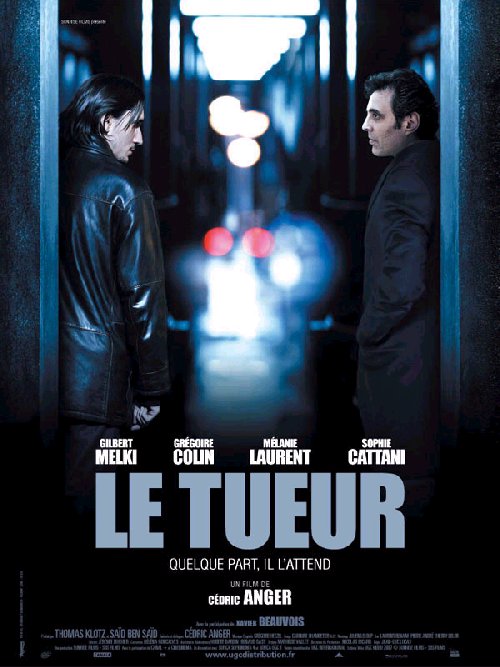

"Le tueur" de Cédric Anger

Léo,

un homme d'affaires à l'allure irréprochable (Gilbert Melki toujours

impeccable) vit dans la terreur. Il est traqué par un tueur (Grégoire

Colin) chargé de le liquider. L'assassin et la victime vont se

rencontrer et sceller un pacte étrange. C'est un film

d'atmosphère qui repose entièrement sur l'interprétation des comédiens.

Deux d'entre eux se détachent et irradient. Il y a le charme vénéneux

de Grégoire Colin et les grâces claires obscures de Mélanie Laurent

(qui s'illustre dans un rôle de call-girl hélas trop furtive). (suite)

Léo,

un homme d'affaires à l'allure irréprochable (Gilbert Melki toujours

impeccable) vit dans la terreur. Il est traqué par un tueur (Grégoire

Colin) chargé de le liquider. L'assassin et la victime vont se

rencontrer et sceller un pacte étrange. C'est un film

d'atmosphère qui repose entièrement sur l'interprétation des comédiens.

Deux d'entre eux se détachent et irradient. Il y a le charme vénéneux

de Grégoire Colin et les grâces claires obscures de Mélanie Laurent

(qui s'illustre dans un rôle de call-girl hélas trop furtive). (suite)

"Le désert rouge" d'Antonioni (1964)

Ca

se passe quelque

part en bord de mer, sous un ciel sombre et menaçant, dans une zone

industrielle désaffectée. D'emblée, on est projeté au bout du monde. Il

y a des usines qui crachent d'épaisses et agressives fumées, des zones

marécageuses et puis... rien ! (suite)

Ca

se passe quelque

part en bord de mer, sous un ciel sombre et menaçant, dans une zone

industrielle désaffectée. D'emblée, on est projeté au bout du monde. Il

y a des usines qui crachent d'épaisses et agressives fumées, des zones

marécageuses et puis... rien ! (suite)

"Shit year" de Cam Archer

C'est

un film à la renverse. A l'envers des codes en vigueur et de tout

l'attendu. Le portrait d'une actrice tendance pulpeuse et sulfureuse,

blonde façon Marilyn mâtinée de Béarice Dalle mais bien plus

sophistiquée. Un portrait qui tient de l'anti-portrait. Colleen

West, c'est le nom de cette actrice, héroïne et motif central, a résolu

de se retirer du champ du regard public et élu, pour cette retraite,

une maison un peu branlante, propriété familiale coupée du monde, sise

quelque part dans les collines de Hollywood. (suite)

C'est

un film à la renverse. A l'envers des codes en vigueur et de tout

l'attendu. Le portrait d'une actrice tendance pulpeuse et sulfureuse,

blonde façon Marilyn mâtinée de Béarice Dalle mais bien plus

sophistiquée. Un portrait qui tient de l'anti-portrait. Colleen

West, c'est le nom de cette actrice, héroïne et motif central, a résolu

de se retirer du champ du regard public et élu, pour cette retraite,

une maison un peu branlante, propriété familiale coupée du monde, sise

quelque part dans les collines de Hollywood. (suite)

"Freedom" de Sharunas Bartas

C'est

un film seul. Un film de solitaires, de hautes solitudes mais surtout

un film seul. D'une radicalité folle, d'une sauvagerie entière, d'une

beauté de foudre, à peine soutenable.Un film sans latitude et de

latitudes infinies. Un long poème presque sans mots. Un film où les

visages et les paysages dévorent le temps et tiennent lieu de tout. Où

les corps sont muets, murés, pétrifiés et pourtant extraordinairement

mobiles et d'une sensualité qui serre la gorge. (suite)

C'est

un film seul. Un film de solitaires, de hautes solitudes mais surtout

un film seul. D'une radicalité folle, d'une sauvagerie entière, d'une

beauté de foudre, à peine soutenable.Un film sans latitude et de

latitudes infinies. Un long poème presque sans mots. Un film où les

visages et les paysages dévorent le temps et tiennent lieu de tout. Où

les corps sont muets, murés, pétrifiés et pourtant extraordinairement

mobiles et d'une sensualité qui serre la gorge. (suite)

"Nuage" de Sébastien Betbeder

Il y a des

ciels chavirés de toute beauté. Il y a une

femme qui s'évapore et son mari et sa fille, dans l'attente de sa

réapparition, se retrouvent face à face dans une pénombreuse maison de

campagne et échangent, à voix presque tremblée, des confidences

fragiles, des paroles ténues. Il y a un jeune homme

sensible, amnésique à la suite d'un accident de voiture, qui erre dans

la ville voisine en quête de brides éparses de sa vie pulvérisée. Il

croisera fortuitement la femme en allée, aussi égarée que lui. (suite)

Il y a des

ciels chavirés de toute beauté. Il y a une

femme qui s'évapore et son mari et sa fille, dans l'attente de sa

réapparition, se retrouvent face à face dans une pénombreuse maison de

campagne et échangent, à voix presque tremblée, des confidences

fragiles, des paroles ténues. Il y a un jeune homme

sensible, amnésique à la suite d'un accident de voiture, qui erre dans

la ville voisine en quête de brides éparses de sa vie pulvérisée. Il

croisera fortuitement la femme en allée, aussi égarée que lui. (suite)

"Tête d'or" de Gilles Blanchard

Paul

Claudel avait formulé le souhait que "Tête d'or" soit joué dans un

stalag. A quelques détails près, Gilles Blanchard l'a fait : il a monté

la pièce en milieu carcéral avec le concours de 26 détenus. Ceux-ci

n'ont pas à rougir de la comparaison avec Béatrice Dalle, seule

comédienne professionnelle, royale et fière, irradiant de présence

brute, intensément charnelle. On est médusé par l'aisance et la ferveur

avec lesquelles les détenus s'emparent du texte de Claudel.

(suite)

Paul

Claudel avait formulé le souhait que "Tête d'or" soit joué dans un

stalag. A quelques détails près, Gilles Blanchard l'a fait : il a monté

la pièce en milieu carcéral avec le concours de 26 détenus. Ceux-ci

n'ont pas à rougir de la comparaison avec Béatrice Dalle, seule

comédienne professionnelle, royale et fière, irradiant de présence

brute, intensément charnelle. On est médusé par l'aisance et la ferveur

avec lesquelles les détenus s'emparent du texte de Claudel.

(suite)

"Louise Bourgeois : l'araignée, la maîtresse, la mandarineé" d'Amei Wallach et Marion Cajori

Louise

Bourgeois est une guerrière, une croisée. Elle l'affirme, le martèle

d'emblée dans le remarquable documentaire que lui ont consacré Amei

Wallach et Marion Cajori. Frappante est l'autorité naturelle qui se

dégage de ce petit bout de femme. Elle déclare : "Pour être sculpteur,

il faut

être agressif." et aussi (en substance) : "Quand on n'arrive pas à se

débarrasser du passé, on le sculpte". Le documentaire retrace

classiquement le parcours de l'artiste mais il offre aussi une large

part à sa parole tranchante, cinglante, sans concession, presque

comminatoire par moments mais aussi à fleur de peau et d'émotion. (suite)

Louise

Bourgeois est une guerrière, une croisée. Elle l'affirme, le martèle

d'emblée dans le remarquable documentaire que lui ont consacré Amei

Wallach et Marion Cajori. Frappante est l'autorité naturelle qui se

dégage de ce petit bout de femme. Elle déclare : "Pour être sculpteur,

il faut

être agressif." et aussi (en substance) : "Quand on n'arrive pas à se

débarrasser du passé, on le sculpte". Le documentaire retrace

classiquement le parcours de l'artiste mais il offre aussi une large

part à sa parole tranchante, cinglante, sans concession, presque

comminatoire par moments mais aussi à fleur de peau et d'émotion. (suite)

"Amer" d'Hélène Cattet et Bruno Forzani

C'est

un film de genre qui emploie les codes requis pour mieux les

pulvériser. Il nous embarque sur des chemins de traverses et des voies

rapides qui bousculent les clichés. Fantaisie érotico-horrifique qui

emprunte à une tradition italienne, le film déploie, pour traiter les

poncifs du rituel initiatique et de l'éveil de la chair, des trésors

d'inventivité. Le

ton est incisif, les saillies et les clins d'oeil abondent. Jouant des

ralentis et des brusques accélérations, des images étirées et des

images syncopées, surfant au travers d'une esthétique chic et choc

revisitée par l'auto-dérision, les deux auteurs nous proposent une

drôle de balade au fil de trois âges successifs de leur

héroïne. (suite)

C'est

un film de genre qui emploie les codes requis pour mieux les

pulvériser. Il nous embarque sur des chemins de traverses et des voies

rapides qui bousculent les clichés. Fantaisie érotico-horrifique qui

emprunte à une tradition italienne, le film déploie, pour traiter les

poncifs du rituel initiatique et de l'éveil de la chair, des trésors

d'inventivité. Le

ton est incisif, les saillies et les clins d'oeil abondent. Jouant des

ralentis et des brusques accélérations, des images étirées et des

images syncopées, surfant au travers d'une esthétique chic et choc

revisitée par l'auto-dérision, les deux auteurs nous proposent une

drôle de balade au fil de trois âges successifs de leur

héroïne. (suite)

"Irène" d'Alain Cavalier

C'est

un film de mémoire

éclatée, de

mémoire éclatante et sombre. Une mosaïque de petits vitraux doux et

tranchants, colorés et décolorés, transparents et opaques et d'une

inquiètante étrangeté. Comme

à son habitude, Alain Cavalier

récuse l'approche frontale. Il procède à coups de pas chassés timides

et déterminés à la fois. Il alterne vives avancées et brusques coups de

freins. (suite)

C'est

un film de mémoire

éclatée, de

mémoire éclatante et sombre. Une mosaïque de petits vitraux doux et

tranchants, colorés et décolorés, transparents et opaques et d'une

inquiètante étrangeté. Comme

à son habitude, Alain Cavalier

récuse l'approche frontale. Il procède à coups de pas chassés timides

et déterminés à la fois. Il alterne vives avancées et brusques coups de

freins. (suite)

"Secret sunshine" de Lee Chang-Dong

On pourrait dire que c'est un film sur le deuil et l'exil, que c'est une charge virulente contre la religion. Mais c'est surtout le film d'un visage. Un visage mobile, hanté et dont la plasticité répercute toute la gamme des émotions humaines jusqu'aux plus insoutenables. Une jeune coréenne quitte Séoul pour s'installer avec son fils dans un bourg perdu qu'elle élit au motif que son défunt mari en est originaire. (suite)

"Violent days" de Lucille Chaufour

Voici

un film

qui mêle le plus naturellement du monde les eaux ennemies de la fiction

et du documentaire, les mondes antagonistes du cru, du brut et de la

stylisation extrême. Un film graphique et crasseux, un film à ras

d'expérience humaine et plein d'envols, d'échappées dans le sublime. Un

film âpre, trivial, les mains dans la tourbe et d'une esthétique

fastueuse, travaillée et sophistiquée. (suite)

Voici

un film

qui mêle le plus naturellement du monde les eaux ennemies de la fiction

et du documentaire, les mondes antagonistes du cru, du brut et de la

stylisation extrême. Un film graphique et crasseux, un film à ras

d'expérience humaine et plein d'envols, d'échappées dans le sublime. Un

film âpre, trivial, les mains dans la tourbe et d'une esthétique

fastueuse, travaillée et sophistiquée. (suite)

"Control" d'Anton Corbijn

C'est

d'emblée ombreux, cendreux, crépusculaire. C'est un jeune homme

légèrement vouté, vitreux, comme atteint dans un centre vital, démuni

d'un ressort essentiel que l'on voit, dès les premières images,

déambuler un peu hagard dans une rue qui, elle aussi, suinte la

tritesse.

Ce jeune homme, c'est Ian Curtis (Sam Riley prodigieux d'intensité et

de justesse) et la perdition est déjà inscrite dans son corps cassé. (suite)

C'est

d'emblée ombreux, cendreux, crépusculaire. C'est un jeune homme

légèrement vouté, vitreux, comme atteint dans un centre vital, démuni

d'un ressort essentiel que l'on voit, dès les premières images,

déambuler un peu hagard dans une rue qui, elle aussi, suinte la

tritesse.

Ce jeune homme, c'est Ian Curtis (Sam Riley prodigieux d'intensité et

de justesse) et la perdition est déjà inscrite dans son corps cassé. (suite)

"Dans la chambre de Vanda" de Pedro Costa

Pedro Costa est un

magicien

qui abuse de ses sortilèges.

C'est qu'il est affligé d'un mal étrange, il souffre d'une

surabondance de dons. Prince des nuées, alchimiste des bas-fonds,

prince ailé qui vaque dans les cloaques qu'il éclaire, dont il révèle

la beauté brute, il est aussi capable d'une rare empathie qui lui fait

saisir les êtres au plus vif, au plus près, dans un rapport d'amour

total. (suite)

Pedro Costa est un

magicien

qui abuse de ses sortilèges.

C'est qu'il est affligé d'un mal étrange, il souffre d'une

surabondance de dons. Prince des nuées, alchimiste des bas-fonds,

prince ailé qui vaque dans les cloaques qu'il éclaire, dont il révèle

la beauté brute, il est aussi capable d'une rare empathie qui lui fait

saisir les êtres au plus vif, au plus près, dans un rapport d'amour

total. (suite)

"Ne change rien" de Pedro Costa

C'est

une figure hantée qui semble émerger de limbes ténébreux voire

magnétiquement méphitiques. C'est Jeanne Balibar telle qu'en

elle-même, identifiable à la première et rauque et languissante et

piquante inflexion de voix et pourtant c'est une Jeanne Balibar

méconnaissable car filmée par le sombrissime et possédé et génial Pedro

Costa.(suite)

"En avant jeunesse" de Pedro Costa

C'est un film dont le prince est un ouvrier lisboète quitté, chassé à grands fracas par sa furie de femme, en transhumance entre son ancien quartier déshérité et son nouveau logement dans un HLM fraîchement construit. Notre homme se prénomme Ventura, c'est un albatros capverdien échoué dans un bidonville, un errant magnifique, une figure presque paradigmatique de roi déchu qui cherche de place en place un coin, un bout de table, un ciel de lit où poser sa silencieuse douleur d'être. (suite)

"L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford" d'Andrew Dominik

Voici

un

western inédit tant

par ses contours que par son contenu. Poétique, psychologique,

métaphysique, il déjoue toutes les lois du genre. Les

grands espaces sont seuls à perpétuer les codes en vigueur mais ils

sont empreints d'une rare solennité, une sourde oppression pèse sur

eux. C'est

une variation sur le désir mimétique poussé dans ses derniers

retranchements. Voici

Brad Pitt inattendu

et magistral en Jesse James majestueux et secrètement blessé. (suite)

Voici

un

western inédit tant

par ses contours que par son contenu. Poétique, psychologique,

métaphysique, il déjoue toutes les lois du genre. Les

grands espaces sont seuls à perpétuer les codes en vigueur mais ils

sont empreints d'une rare solennité, une sourde oppression pèse sur

eux. C'est

une variation sur le désir mimétique poussé dans ses derniers

retranchements. Voici

Brad Pitt inattendu

et magistral en Jesse James majestueux et secrètement blessé. (suite)

"Lake Tahoe" de Fernando Eimbcke

Au début, Un adolescent emboutit la voiture de son père. Le caractère anecdotique de cet incident est tout de suite démenti: bien que les routes s'étendent à perte de vue, on est encagé dans une ville mexicaine étrangement déshabitée, comme frappée par un exode massif, suffocant sous un ciel trop bas, dans la touffeur d'un climat irrespirable. Il y a du drame dans l'air, quelque chose de crucial se joue. (suite)

"My only sunshine" de Reha Erdem

C'est un film

sauvage et

un film de sauvage. Avec, en son centre, son coeur irradiant, une

gamine taiseuse, visage têtu, regard radioactif,

bloc de rage et de refus, un diamant brut. Cette toute innervée vit

butée contre les cloisons que son front heurte à chaque instant. Elle

a 14 ans et elle grandit quelque part dans une déshérence turque, elle

grandit sur l'eau, baraque sur pilotis construite par son père, pêcheur

de son état. (suite)

C'est un film

sauvage et

un film de sauvage. Avec, en son centre, son coeur irradiant, une

gamine taiseuse, visage têtu, regard radioactif,

bloc de rage et de refus, un diamant brut. Cette toute innervée vit

butée contre les cloisons que son front heurte à chaque instant. Elle

a 14 ans et elle grandit quelque part dans une déshérence turque, elle

grandit sur l'eau, baraque sur pilotis construite par son père, pêcheur

de son état. (suite)

"Oh moon !" de Reha Erdem

Voici un premier film, une première oeuvre dans toute sa grandiose démesure, ses intrépides parti-pris. Une héroïne à la lisière de l'adolescence, radicale dans sa pureté et son intransigeance. Une esthétique de l'extrême. Un noir et blanc sublime et graphique. Un décor de conte de fées menaçant et sophistiqué. Le décor est îlien, quasi gothique, il induit un flirt poussé avec le fantastique. (suite)

"Des temps et des vents" de Reha Erdem

Trois enfants. Les

escarpements des montagnes turques. Des conditions de vie très âpres.

Des gens rudes, frustes. Une existence rythmée par les appels à la

prière du muezzin, par les diktats de la religion. Les enfants

(deux garçons et une fille) sont, à l'orée de l'adolescence, en état de

frémissement et d'acuité suprêmes. Ils sont aux prises avec leurs

désirs naissants et avec la cruauté, la lâcheté, la fausseté des

adultes, évidences dont ils sont subitement percutés. (suite)

Trois enfants. Les

escarpements des montagnes turques. Des conditions de vie très âpres.

Des gens rudes, frustes. Une existence rythmée par les appels à la

prière du muezzin, par les diktats de la religion. Les enfants

(deux garçons et une fille) sont, à l'orée de l'adolescence, en état de

frémissement et d'acuité suprêmes. Ils sont aux prises avec leurs

désirs naissants et avec la cruauté, la lâcheté, la fausseté des

adultes, évidences dont ils sont subitement percutés. (suite)

"La fête du feu" de Asghar Farhadi

C'est un

film irrigué par

le feu et par le verbe. Feux pétaradants et verbe torrentiel. Un film

souvent facétieux qui tend vers la tragédie. Un film volubile et

prolixe mais pas bavard. Nous sommes à Téhéran et une jeune fille, à la

veille de son mariage et tout euphorisée par son imminent changement de

statut, débarque, en plein drame conjugal, dans l'appartement d'un

couple qu'elle va s'affairer à nettoyer pour gagner quelques

liquidités. (suite)

C'est un

film irrigué par

le feu et par le verbe. Feux pétaradants et verbe torrentiel. Un film

souvent facétieux qui tend vers la tragédie. Un film volubile et

prolixe mais pas bavard. Nous sommes à Téhéran et une jeune fille, à la

veille de son mariage et tout euphorisée par son imminent changement de

statut, débarque, en plein drame conjugal, dans l'appartement d'un

couple qu'elle va s'affairer à nettoyer pour gagner quelques

liquidités. (suite)

"Le dernier voyage de Tanya" de Aleksei Fedorchenko

On

pourrait dire, si

l'on ne craignait pas le caractère éculé de l'expression, que c'est un

film de glace et de feu. Un film de deuil et d'amour, d'amitié trouble

et d'adoration

tenue par-delà la mort. C'est la Russie et ses rigueurs climatiques,

l'austérité et

l'endurance de ses âmes rompues aux conditions extrêmes.Deux

hommes accompagnent une femme vers sa dernière demeure. La métaphore

est déroulée de la manière la plus concrète qui soit : elle prend la

forme d'un voyage que les deux hommes accomplissent pour brûler, dans

la région de la Volga, le corps de la défunte. (suite)

On

pourrait dire, si

l'on ne craignait pas le caractère éculé de l'expression, que c'est un

film de glace et de feu. Un film de deuil et d'amour, d'amitié trouble

et d'adoration

tenue par-delà la mort. C'est la Russie et ses rigueurs climatiques,

l'austérité et

l'endurance de ses âmes rompues aux conditions extrêmes.Deux

hommes accompagnent une femme vers sa dernière demeure. La métaphore

est déroulée de la manière la plus concrète qui soit : elle prend la

forme d'un voyage que les deux hommes accomplissent pour brûler, dans

la région de la Volga, le corps de la défunte. (suite)

"Comme une étoile dans la nuit" de René Feret

C'est

un film qui tranche et qui brille. Effilé comme l'arête d'un diamant.

Un film irradiant-irradié, d'une facture toute simple et d'une force

atomique. Un film qui vous prend le coeur, le retourne, le broie,

l'essore jusqu'à suffocation, jusqu'à ce qu'il sue sang et larmes.

D'émerveillement et de gratitude. Un film qui vandalise, qui rafle

jusqu'à la dernière chaque bribe vivante. Un film aux antipodes de

la durassienne "maladie de la mort". (suite)

C'est

un film qui tranche et qui brille. Effilé comme l'arête d'un diamant.

Un film irradiant-irradié, d'une facture toute simple et d'une force

atomique. Un film qui vous prend le coeur, le retourne, le broie,

l'essore jusqu'à suffocation, jusqu'à ce qu'il sue sang et larmes.

D'émerveillement et de gratitude. Un film qui vandalise, qui rafle

jusqu'à la dernière chaque bribe vivante. Un film aux antipodes de

la durassienne "maladie de la mort". (suite)

"Half Nelson" de Ryan Fleck

Film américain qui a raflé, semble-t-il une foultitude de prix et qui déchaîne également quelques enthousiasmes critiques.L'intrigue est mince, agréablement succincte. Il s'agit d'un jeune prof d'histoire qui enseigne dans un quartier chaud de Brooklyn. Son métier le passionne, il s'y adonne avec ferveur mais sa vie privée est un désert qu'il aménage en se défonçant au crack. (suite)

"Adieu Falkenberg" de Jesper Ganslandt

Voici

un film tout en langueurs, longueurs et en apesanteur. Un film qui

étreint le coeur, d'une infinie mélancolie et qui pourtant tient, de

bout en bout, le pari du ravissement. On est ravi, rapté et le film

défie les lois de la pesanteur dans toutes les acceptions du terme. La

voix off qui sinue entre les images, les cercle et les scande, annonce

tout de suite la couleur : le film contrevient à l'injonction selon

laquelle il faudrait toujours "aller de l'avant" et il est,

quant

à lui, résolument tourné vers le passé. (suite)

Voici

un film tout en langueurs, longueurs et en apesanteur. Un film qui

étreint le coeur, d'une infinie mélancolie et qui pourtant tient, de

bout en bout, le pari du ravissement. On est ravi, rapté et le film

défie les lois de la pesanteur dans toutes les acceptions du terme. La

voix off qui sinue entre les images, les cercle et les scande, annonce

tout de suite la couleur : le film contrevient à l'injonction selon

laquelle il faudrait toujours "aller de l'avant" et il est,

quant

à lui, résolument tourné vers le passé. (suite)

"Sois sage" de Juliette Garcias

C'est,

sous une douceur trompeuse, presque ouatée, un film qui crisse, qui

grince, qui plante ses crocs, ses arrêtes vives et s'insinue profond

dans le corps, la conscience et la mémoire. C'est un film tissé de

silences, de regards et de gestes troués, un film qui crie

silencieusement, qui crie l'indicible. Et les mots sont sans recours.

Les mots calfeutrent, colmatent et maquillent, ils filent la piste du

mensonge, se concassent en cul-de-sac et ne délivrent rien. (suite)

C'est,

sous une douceur trompeuse, presque ouatée, un film qui crisse, qui

grince, qui plante ses crocs, ses arrêtes vives et s'insinue profond

dans le corps, la conscience et la mémoire. C'est un film tissé de

silences, de regards et de gestes troués, un film qui crie

silencieusement, qui crie l'indicible. Et les mots sont sans recours.

Les mots calfeutrent, colmatent et maquillent, ils filent la piste du

mensonge, se concassent en cul-de-sac et ne délivrent rien. (suite)

"L'homme qui marche" d'Aurélia Georges

Voici

un personnage mémorable. Le titre du film "L'homme qui marche" est une

allusion transparente à Giacometti. Dès les premières images, le

rapport s'établit, flagrant. Silhouette effilée, un homme passe qui

impose sa présence coupante et son corps excavé. La jeune réalisatrice

s'est emparée d'une histoire vraie, elle s'est attachée à restituer la

trajectoire d'un homme, Vladimir Sepian, russe d'origine, qui se forgea

un destin singulier. (suite)

Voici

un personnage mémorable. Le titre du film "L'homme qui marche" est une

allusion transparente à Giacometti. Dès les premières images, le

rapport s'établit, flagrant. Silhouette effilée, un homme passe qui

impose sa présence coupante et son corps excavé. La jeune réalisatrice

s'est emparée d'une histoire vraie, elle s'est attachée à restituer la

trajectoire d'un homme, Vladimir Sepian, russe d'origine, qui se forgea

un destin singulier. (suite)

"La religieuse portugaise" d'Eugène Green

On ne sait

par quoi

débuter tant le terreau est riche, tant sont nombreuses les entrées

possibles dans ce film. En

vrac, il y a : une mise en abyme, un film dans le film, une exploration

minutieuse et si singulière de la ville de Lisbonne qu'elle s'égale à

une transfiguration, une quête de l'amour sous toutes ses formes, le

spectre allant de l'amour profane à l'amour mystique, de l'amour sexué

entre amants à l'amour inconditionnel pour un enfant,

de l'amour suspendu, inaccompli, à la rêverie d'un amour perdurant à

travers les âges, réincarné et très fortement marqué symboliquement. (suite)

On ne sait

par quoi

débuter tant le terreau est riche, tant sont nombreuses les entrées

possibles dans ce film. En

vrac, il y a : une mise en abyme, un film dans le film, une exploration

minutieuse et si singulière de la ville de Lisbonne qu'elle s'égale à

une transfiguration, une quête de l'amour sous toutes ses formes, le

spectre allant de l'amour profane à l'amour mystique, de l'amour sexué

entre amants à l'amour inconditionnel pour un enfant,

de l'amour suspendu, inaccompli, à la rêverie d'un amour perdurant à

travers les âges, réincarné et très fortement marqué symboliquement. (suite)

"Quelques photos dans la

ville de Sylvia" de José Luis Guerin

C’est un film d’avant le

film,

c’est une quête erratique, une enquête qui ignore son sens et sa

destination. Vingt-deux ans après

avoir

rencontré, à Strasbourg, au bar « Les Aviateurs », une jeune

aspirante infirmière prénommée Sylvie, José Luis Guerin revient sur les

lieux

de ce qui représenta pour lui une épiphanie et il constitue une

collecte de

photos qui sont, pour partie, la matière du film. (suite)

C’est un film d’avant le

film,

c’est une quête erratique, une enquête qui ignore son sens et sa

destination. Vingt-deux ans après

avoir

rencontré, à Strasbourg, au bar « Les Aviateurs », une jeune

aspirante infirmière prénommée Sylvie, José Luis Guerin revient sur les

lieux

de ce qui représenta pour lui une épiphanie et il constitue une

collecte de

photos qui sont, pour partie, la matière du film. (suite)

"En construction" de Jose Luis Guerin

C'est

un chant d'amour.

Un hymne aux hommes et à la ville. Aux travaux et aux jours. Aux plus

humbles passants qui s'inventent des vies princières et déguisent avec

panache leur misère. Aux travailleurs forçats qui ne cèdent pas à

l'épuisement. A tous ceux qui orpaillent l'or du temps dans les creux

et la crasse du quotidien. Jose Luis Guerin, auteur du fabuleux "Dans

la ville de Sylvia" a laissé, deux années durant, vagabonder sa caméra

dans un quartier populaire de Barcelone. (suite)

C'est

un chant d'amour.

Un hymne aux hommes et à la ville. Aux travaux et aux jours. Aux plus

humbles passants qui s'inventent des vies princières et déguisent avec

panache leur misère. Aux travailleurs forçats qui ne cèdent pas à

l'épuisement. A tous ceux qui orpaillent l'or du temps dans les creux

et la crasse du quotidien. Jose Luis Guerin, auteur du fabuleux "Dans

la ville de Sylvia" a laissé, deux années durant, vagabonder sa caméra

dans un quartier populaire de Barcelone. (suite)

"Dans la ville de Sylvia" de José Luis Guérin

C'est

un film poudreux, évanescent, un poudroiement de lumière, un lent

foudroiement. C'est un film poreux qui sécrète une rare plénitude.

Voici un "Mange, ceci est mon

corps"

de Michelange Quayjeune homme, visage séraphique, regard de traque

et d'affût. Il siège à une terrasse qui borde le conservatoire d'art

dramatique de Strasbourg. Il griffonne, il croque des visages. Visages

féminins pour l'essentiel dont il capte la beauté immédiate ou les

charmes flous et les attraits cachés. (suite)

C'est

un film poudreux, évanescent, un poudroiement de lumière, un lent

foudroiement. C'est un film poreux qui sécrète une rare plénitude.

Voici un "Mange, ceci est mon

corps"

de Michelange Quayjeune homme, visage séraphique, regard de traque

et d'affût. Il siège à une terrasse qui borde le conservatoire d'art

dramatique de Strasbourg. Il griffonne, il croque des visages. Visages

féminins pour l'essentiel dont il capte la beauté immédiate ou les

charmes flous et les attraits cachés. (suite)

"Noir océan" de Marion Hänsel

C'est

un film nu et dru. Un film en noir et blanc bien que tourné en

couleurs. En noir et blanc parce que sans une once de superflu, de

palabres, de fioritures. Tout d'austérité et d'aspérités. Un film tout

en nerfs et en lancinance, en lancinante mélancolie. On est en

1972, à Mururoa, alors que la France lance là-bas ses premiers essais

nucléaires. L'expérience est vue au travers du regard, pas encore

dessillé, de trois jeunes gens en proie aux dernières convulsions de

l'adolescence. (suite)

C'est

un film nu et dru. Un film en noir et blanc bien que tourné en

couleurs. En noir et blanc parce que sans une once de superflu, de

palabres, de fioritures. Tout d'austérité et d'aspérités. Un film tout

en nerfs et en lancinance, en lancinante mélancolie. On est en

1972, à Mururoa, alors que la France lance là-bas ses premiers essais

nucléaires. L'expérience est vue au travers du regard, pas encore

dessillé, de trois jeunes gens en proie aux dernières convulsions de

l'adolescence. (suite)

"Les

chansons d'amour" de

Christophe Honoré

Soyons clairs : je n'ai rien contre Christophe Honoré, j'avais plutôt aimé ses deux premiers films ("17 fois Cécile Cassard" et "Ma mère") pour leur culot et leur noirceur assumée et sans être fanatique de ses romans bancals, faussement transgressifs et authentiquement candies, je ne les déteste pas non plus. Non, ceux qui m'énervent, ce sont les critiques. Au sujet de ce nouveau film, ils sont unanimes. Leurs papiers : déferlements d'éloges, exclamations extasiées, ils dégainent tous leurs superlatifs. (suite)

"La part animale" de Sébastien Jaudeau

On pourrait croire qu'il s'agit de bestialité mais c'est une fable sur la condition humaine. Sur la hantise et l'effréné besoin d'altérité qui nous habitent, nous travaillent à parts égales. Etienne, un homme jeune et désargenté, s'installe en compagnie de sa femme Claire et de leur petit garçon en plein coeur d'une Ardèche les longues étendues inhabitées s'égalent au désert, un désert verdoyant certes mais désert quand même. (suite)

"Useless" de Jia Zhang Ke

Un documentaire sur l'industrie textile en Chine ? Pas folichon, me direz-vous. Et pourtant ce film-là est d'une poignante, d'une infinie beauté. Il s'intitule "Useless" soit "inutile" et explore la situation en trois volets qui se percutent crûment et se répondent tout bas. Nous voici d'abord dans une usine textile à Canton. C'est une ruche, une mécanique emballée et implacable, le taylorisme dans toute son inhumaine efficacité. (suite)

"La fiancée errante" d'Ana Katz

Voici un premier film argentin, singulier et attachant. Soit un couple de trentenaires bringuebalés dans un car qui doit les mener sur la côte de leurs vacances amoureuses. Lui, Miguel, barbu bourru, laconique et manifestement exaspéré. Elle, Ines (rôle interprété par la réalisatrice elle-même), plaintive, pleurnicharde, en veine de récriminations, n'ayant de cesse de relancer la crise. Le car marque un arrêt, Ines descend (par erreur?), Miguel reste. Et voilà notre Ines larguée car Miguel ne la rejoindra jamais. (suite)

"Hanezu" de Naomi Kawase

C'est

un film de lents soulèvements, d'insurrections languides, de chocs

telluriques infiniment amortis et cependant infiniment violents. C'est

la collusion, la concordance rendue sensible, entre les

flux naturels et les courants humains. C'est le Japon ancestral qui

irrigue et anime le Japon

contemporain. Il

y a l'équivalence, établie, énoncée, entre la rivalité qui oppose deux

hommes aimant la même femme et celle qui dresse l'une contre l'autre

deux montagnes millénaires.(suite)

C'est

un film de lents soulèvements, d'insurrections languides, de chocs

telluriques infiniment amortis et cependant infiniment violents. C'est

la collusion, la concordance rendue sensible, entre les

flux naturels et les courants humains. C'est le Japon ancestral qui

irrigue et anime le Japon

contemporain. Il

y a l'équivalence, établie, énoncée, entre la rivalité qui oppose deux

hommes aimant la même femme et celle qui dresse l'une contre l'autre

deux montagnes millénaires.(suite)

"Souffle" de Kim-Ki-Duk

Nous sommes en Corée. Apparaît une femme sublime, sorte d'Adjani asiate dont le visage est comme délavé par la tristesse. Elle s'occupe de sa fille, une écolière mutine, s'absorbe dans des tâches ménagères et sculpte des anges chagrins et sidérés. Elle est très seule et s'ennuie profondément. Elle est mariée à un bel homme froid qui la trompe sans vergogne. (suite)

"57 000 km entre nous" de Delphine Kreuter

Malgré la pléthore

de signes

convergents, la charge symbolique on ne peut plus marquée, il ne s'agit

pas d'une fable mais plutôt d'une drôle de satire, une chronique

familiale gratinée et vitriolée. Il y a la mère, le beau-père (le père

étant un superbe

maghrébin transsexuel), la fille adolescente et deux jeunes enfants

asiatiques adoptés. Tout ce petit monde vit sous le gouvernement du

virtuel. (suite)

Malgré la pléthore

de signes

convergents, la charge symbolique on ne peut plus marquée, il ne s'agit

pas d'une fable mais plutôt d'une drôle de satire, une chronique

familiale gratinée et vitriolée. Il y a la mère, le beau-père (le père

étant un superbe

maghrébin transsexuel), la fille adolescente et deux jeunes enfants

asiatiques adoptés. Tout ce petit monde vit sous le gouvernement du

virtuel. (suite)

"Helen : autopsie d'une disparition" de Joe Lawlor et Christine Molloy

C'est

un film de brumes et de voiles qui peu à peu se défont et tombent. Une

identification en forme de dépossession et de possession, une

spoliation douce. C'est

comme souvent, une quête en forme d'enquête, une enquête qui tourne à

la quête identitaire. Helen est une adolescente d'aspect plutôt

quelconque, qui est élue pour sa ressemblance présumée avec Joy, une

lycéenne disparue dans des circonstances non élucidées. (suite)

C'est

un film de brumes et de voiles qui peu à peu se défont et tombent. Une

identification en forme de dépossession et de possession, une

spoliation douce. C'est

comme souvent, une quête en forme d'enquête, une enquête qui tourne à

la quête identitaire. Helen est une adolescente d'aspect plutôt

quelconque, qui est élue pour sa ressemblance présumée avec Joy, une

lycéenne disparue dans des circonstances non élucidées. (suite)

"Jindabyne" de Ray Lawrence

Une bourgade perdue dans l'immensité et le dépouillement fastueux de la nature australienne. Un meurtre commis par un vieux maniaque sur la personne d'une jeune et belle aborigène. Une communauté de blancs qui se débattent, en proie à diverses figures de la difficulté d'être. Il y a là une femme vieillissante mais encore belle qui se retrouve, après la mort de sa fille en charge de sa petite-fille rétive, fantasque, haineuse. (suite)

"Charly"

d'Isild Le Besco

C'est un film qui n'est pas aimable. Apre, râpeux, chlorotique, paradoxal. A la fois rapide, elliptique comme la réalisatrice et d'une lenteur exaspérante comme l'adolescent qu'elle filme. On entre à reculons dans un monde vermoulu, désaffecté, une province dessubstantifiée, dévitalisée. Les couleurs sont passées et sales, coulées grises et verdâtres, atmosphère délétère, la vie et l'énergie se sont fait la malle. (suite)

"Frozen days" de Danny Lerner

Voici un premier film israélien intriguant et séduisant. Une jeune femme (qui porte le film entier car elle est de chaque plan), dealeuse de son état, déambule et dérive dans le Tel-Aviv nocturne. Elle "tchatte" sur internet, correspond avec un jeune homme qui lui fixe rendez-vous dans une boite de nuit. Elle se rend à l'endroit indiqué, prémonitoirement nommé "Coma" mais elle ne verra jamais l'individu convoité car un attentat a lieu qui le brûle intégralement et le plonge, précisément dans le coma. (suite)

"Accident " de Joseph Losey (1966)

Film troublant et film du trouble, tel que sait les orchestrer le grand Losey. Dans le milieu universitaire anglais, trois hommes éperdus de désir gravitent autour d'une ravissante étudiante étrangère ... (suite)

"The offence" de Sidney Lumet (1972)

Au début, il y a une traque filmée au ralenti, une course presque immobile, des flics affolés déboulent par tous les bouts dans les couloirs du commissariat mais leur précipitation est vaine, leur action empêchée, ligaturée, l'urgence est comme figée, ils convergent dans un goulot d'étranglement : une grande salle nue et centre un homme hagard (Sean Connery charbonneux, égaré) est entrain d'en rosser un autre à mort. (suite)

"Winnipeg, mon amour" de Guy Maddin

Guy Maddin est un fou à boussole et à bascule contrôlée, un déviant rigoureux et très orienté. Il n'a pas son pareil pour subvertir les tracés rectilignes, les formes fixes et les genres établis. Cette fois-ci, il s'attaque comme de coutmue, à l'exploration rétrospective, à la matière autobiographique qui est le ferment de son oeuvre mais il le fait sous un angle particulier : il revisite Winnipeg, sa ville natale, à sa manière oblique, décalée, doucement ivre et hallucinée. (suite)

"Des trous dans la tête" de Guy Maddin

C'est à un étrange périple que nous convie Guy Maddin. Il nous entraîne dans les méandres et les sinuosités de son enfance revisitée, soulevée par les transports de l'imaginaire. Nous voici projetés dans une île battue oar les flots, île qui abrite un insolite microcosme. Il y a d'abord la mère, ogresse despotique qui régente implacablement son petit monde, l'épiant du haut du phare à l'aide d'une longue-vue, le tançant, le vitupérant avec virulence et battant le rappel des troupes au moyen d'un porte-voix de sa confection. (suite)

"Lagerfeld confidentiel" de Rodolphe Marconi

C'est un festival de réparties cinglantes, de sentences définitives qui fusent. C'est Karl Lagerfeld tel qu'en lui-même, plus bagouzé qu'un gothique taxidermisé, sanglé dans sa superbe, harnaché dans son austère, quasi calviniste, costume de scène. Rodolphe Marconi l'a suivi, filmé pendant quatre ans dans son intimité (très restrictivement ouverte), dans sa vie solitaire et publique. On le voit dans ses appartements dont le luxe consiste surtout en des pièces dévorées de livres, envahies de vêtements. (suite)

"The prize" de Paula Markovitch

C'est un film sur l'enfance nue, livrée à la plus extrême sauvagerie, déchiquetée à même la sauvagerie de la vie et qui se recompose dans les dunes et la sauvagerie d'une nature pourtant on ne peut plus âpre et inhospitalière. On est dans l'Argentine des années 70 et dans un face à face sans merci entre une mère et sa fille. Au coeur du film, il y a Cécilia, fillette de 7-8 ans qui vit, seule avec sa mère, dans une grande bâtisse sise dans des confins qui ont des allures de bout du monde. Alentours il y a l'océan qui bat, furieux, et la plage, désolée, et puis rien ou presque. (suite)

"Coupable" de Laetitia Masson

C'est une méditation fantasque sur la nature et les cruautés du désir. C'est une version postmoderne des "Hauts de Hurlevent". Une rêverie mélancolique doublée d'un épluchage incisif autour de femmes trop belles et d'hommes qui ne savent pas les aimer, à peine les désirer. C'est tout ensemble vaporeux et caustique, languide et cinglant. (suite)

"Puuypiru 2001-2008" de Daishi Matsunaga

C'est l'histoire de l'identification d'une femme dans le corps d'un homme. On assiste - et c'est saisissant - à toutes les étapes de l'éclosion, on est l'invité presque indu, témoin stupéfié des phases de la chrysalide. Mais ce sculpteur de lui-même, ne se contente pas (si tant est qu'il s'agisse d'une action limitée) de façonner sa propre enveloppe afin qu'elle figure au plus juste l'âme qu'elle recèle, il étend ses tentatives sur le monde, y applique ses talents transformistes dans le but de le réenchanter - et il y a parvient. Pyuupiru donc, est le sujet et l'objet du film. (suite)

"Je t'aime, moi non plus" de Maria de Medeiros

C'est

un documentaire tourné essentiellememt pendant le festival de Cannes,

cuvée 2002, et qui explore les complexes et équivoques relations

qu'entretiennent réalisateurs et critiques de cinéma. C'est fort

instructif d'autant que c'est pris sur le vis, c'est sans apprêt, sans

calcul, les réponses sont livrées brutes, elles ne sont pas passées par

le filtre de la préméditation et quelque fois ça décoiffe ! (suite)

"Je suis de Titov Veles" de Teona Mitevska

C'est un film qui parle de l'innocence. De la beauté et des vertus salvatrices de l'idiotie. Un film où il est question d'une forme fusionnelle et vénéneuse de fraternité. Un amour sororal triplé, lequel se traduit à travers l'allongement conjoint des corps qui jonchent les couches ou le sol avec la légèreté d'une aile de papillon, avec la grâce transluscide d'une aurore printanière. (suite)

"En ville" de Valérie Mréjen et Bertrand Schefer

C'est un film tout de ténuité, de transes vaporeuses et de grâce. Un film qui se tient en équilibre instable sur la pointe des pieds, à l'image de l'héroïne adolescente qui s'étire démesurément pour atteindre le ciel changeant de ses désirs. C'est un film en fleur comme Iris (Lola Creton, saisissante) la jeune fille qui éclôt délicatement sous nos yeux. Mais c'est une éclosion heurtée qui s'accomplit au fil des visages farouches et du corps buté qu'Iris offre et oppose, tout du long, à la caméra. Et il y aura aussi des rages crachées et d'insurmontables et dédaigneux dégoûts. (suite)

"White Lightnin'" de Dominic Murphy

Ce

film est fou. C'est un film de folie en même temps qu'un film sur la

folie. Selon Michel Foucault,

"Par le jeu du miroir comme par le

silence, la folie est appelée sans répit à se juger elle-même. Mais en

outre, elle est à chaque instant jugée de l'extérieur; jugée non par

une conscience morale ou scientifique, mais par

une sorte de tribunal invisible qui siège en permanence" et ce film en

est l'éclatante démonstration. (suite)

Ce

film est fou. C'est un film de folie en même temps qu'un film sur la

folie. Selon Michel Foucault,

"Par le jeu du miroir comme par le

silence, la folie est appelée sans répit à se juger elle-même. Mais en

outre, elle est à chaque instant jugée de l'extérieur; jugée non par

une conscience morale ou scientifique, mais par

une sorte de tribunal invisible qui siège en permanence" et ce film en

est l'éclatante démonstration. (suite)

"De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites" de Paul Newman

C'est un film rapeux, revêche parcouru d'électricité statique. Il y a une carburation à l'oeuvre, des corps et des cervaux en surrégime, le survoltage imprègne tout, affecte chaque image du film. Cette surchauffe est féminine, elle se partage et circule au sein d'un trio, un triangle conducteur. Il y a la mère et ses deux filles. Nous sommes dans une banlieue américaine, à l'orée des année 70, juste avant que le féminisme ne déferle, à une époque où les femmes s'étiolaient encore en grand nombre et sans recours possible. (suite)

"Dharma Guns" de F. J. Ossang

C'est un film

noir et

flambant. Un film noir et blanc irradié de l'intérieur. La

scène inaugurale est aquatique et d'une splendeur sidérante qui voit

une femme d'une beauté racée et d'une sophistication anachronique (il

s'agit d'Elvire, l'inoxydable égérie de F. J. Ossang) conduire sur une

eau écumante et comme si elle était tractée par une charte d'anges, un

hors-bord au bout duquel glisse, sur des skis nautiques, un jeune homme

parfaitement médusé. (suite)

C'est un film

noir et

flambant. Un film noir et blanc irradié de l'intérieur. La

scène inaugurale est aquatique et d'une splendeur sidérante qui voit

une femme d'une beauté racée et d'une sophistication anachronique (il

s'agit d'Elvire, l'inoxydable égérie de F. J. Ossang) conduire sur une

eau écumante et comme si elle était tractée par une charte d'anges, un

hors-bord au bout duquel glisse, sur des skis nautiques, un jeune homme

parfaitement médusé. (suite)

"Parc" d'Arnaud des Pallières

C'est

un film d'une beauté inquiétante, rongeante, vénéneuse. Un film plein

d'infiltrations toxiques et hypnotiques. On se trouve dans "Parc",

banlieue pavilllonaire indéterminée et parfaitement aseptisée. Tout

est d'emblée placé sous le signe d'une dualité marquée et même

forcenée. Deux "cas", emblématiques tous les deux, s'opposent,

alimentent un antagonime foncier et persistant. (suite)

C'est

un film d'une beauté inquiétante, rongeante, vénéneuse. Un film plein

d'infiltrations toxiques et hypnotiques. On se trouve dans "Parc",

banlieue pavilllonaire indéterminée et parfaitement aseptisée. Tout

est d'emblée placé sous le signe d'une dualité marquée et même

forcenée. Deux "cas", emblématiques tous les deux, s'opposent,

alimentent un antagonime foncier et persistant. (suite)

"Carnet de notes pour une Orestie africaine" de Pasolini

C'est un long voyage intérieur qui revêt les apparences de l'extériorité et même de l'exterritorialité. C'est le drame archétypal de la Grèce antique délocalisé, transplanté dans la touffeur, dans la nudité et l'opulence conjointes de l'Afrique. A la fin des années 60, Pasolini a effectué un voyage de repérage et d'immersion en Afrique où il avait l'intention de transposer "L'Orestie" d'Eschyle. Ce qui nous est donné à voir, dans ce documentaire et document rare, c'est le travail préparatoire, génésique, d'une oeuvre qui ne vit jamais le jour. (suite)

"Low life" d'Elisabeth Perceval et Nicolas Klotz

Voici

un film de trépidation languide, d'urgence dansée, opératique. Un film

d'abrupte douceur qui arrache et déchire en enveloppant. C'est un

film politique et poétique. C'est une pure insurrection poétique. C'est

surtout un film d'un romantisme exacerbé, un film qui ose, en ces temps

de basses eaux, de tension faible, un lyrisme outré, absolument hors de

saison et, de ce fait, absolument enchanteur. C'est aussi un film de

corps. Corps électrisés et frappés. Corps qui ondoient, pris dans la

ronde effrénée du désir. (suite)

Voici

un film de trépidation languide, d'urgence dansée, opératique. Un film

d'abrupte douceur qui arrache et déchire en enveloppant. C'est un

film politique et poétique. C'est une pure insurrection poétique. C'est

surtout un film d'un romantisme exacerbé, un film qui ose, en ces temps

de basses eaux, de tension faible, un lyrisme outré, absolument hors de

saison et, de ce fait, absolument enchanteur. C'est aussi un film de

corps. Corps électrisés et frappés. Corps qui ondoient, pris dans la

ronde effrénée du désir. (suite)

"XXY" de Lucia Puenzo

Tout de suite, on est saisi par une angoisse diffuse. Il règne une atmosphère de conspiration. Retranché dans un village uruguayen, un trio (père, mère et fille adolescente) cherche à semer l'angoisse qui taraude. Les parents couvent d'un oeil soucieux Alex, leur fille de 15 ans. Visage aigu d'écureuil, corps estompé, raclé de maigreur gracieuse et étrangement fluide, celle-ci progresse par bonds et esquives, elle scande le quotidien de ses apparitions furtives qui sont autant de jaillissements fauves, de ses regards farouches, de ses déclarations rageuses et lapidaires. (suite)

"Mange, ceci est mon corps" de Michelange Quay

Attention ! Voici un film d'un éclat et d'une qualité suprêmes, un film supérieurement beau, supérieurement intelligent qui est par trop passé inaperçu. C'est une première oeuvre qui signe l'éclosion d'un talent reversant. Le film commence par un long survol des terres haïtiennes, survol qui passe très vite en mode rasant au point de porter le spectateur, partie prenante, à la nausée. (suite)

"Lumière silencieuse" de Carlos Reygadas

La trame du film est d'une simplicité presque déconcertante. Au Mexique, dans une communauté mennonite, un homme, bien que toujours très attaché à son épouse, vit avec une femme non moins religieuse que lui une liaison passionnée. Or, dans ce milieu l'adultère est bien entendu plus réprouvé que partout ailleurs. L'homme, déchiré, aux prises avec les affres de la culpabilité, tente de rompre puis succombe à nouveau. (suite)

"Cap Nord" de Sandrine Rinaldi

C'est

un film dansé, tourbillonné, virevolté. Toute une nuit grisée et

soulevée concentrée en une heure imagée. C'est aussi un film

extraterrestre et pas seulement parce que la danse en déporte les

protagonistes vers un ailleurs jamais atteint. C'est

tout un groupe de gens plus ou moins

jeunes mais qui semblent s'attarder au seuil de l'âge adulte et qui,

sur les rythmes endiablés et sensuels de la nothern soul, s'approchent,

se frôlent, se percutent, se lient et se délient, s'enlacent et se

désenlacent et s'essaient à des collusions fortuites, des

rapprochements tremblés dont certains sont déchirants. (suite)

C'est

un film dansé, tourbillonné, virevolté. Toute une nuit grisée et

soulevée concentrée en une heure imagée. C'est aussi un film

extraterrestre et pas seulement parce que la danse en déporte les

protagonistes vers un ailleurs jamais atteint. C'est

tout un groupe de gens plus ou moins

jeunes mais qui semblent s'attarder au seuil de l'âge adulte et qui,

sur les rythmes endiablés et sensuels de la nothern soul, s'approchent,

se frôlent, se percutent, se lient et se délient, s'enlacent et se

désenlacent et s'essaient à des collusions fortuites, des

rapprochements tremblés dont certains sont déchirants. (suite)"Avoue que tu mens" de Serge Roullet

C'est un

film

d'éther et de colère.

Qui lévite et qui crépite. C'est une succession d'apparitions et de

tableaux somptueux. D'apparentes révélations et de dévoilements en

trompe-l'oeil. Un film tout en nerfs et en ondoiements vagabonds, tendu

sur le fil d'un onirisme maraudeur. Une balade au jardin des délices

vénéneux. (suite)

C'est un

film

d'éther et de colère.

Qui lévite et qui crépite. C'est une succession d'apparitions et de

tableaux somptueux. D'apparentes révélations et de dévoilements en

trompe-l'oeil. Un film tout en nerfs et en ondoiements vagabonds, tendu

sur le fil d'un onirisme maraudeur. Une balade au jardin des délices

vénéneux. (suite)

"Marieke" de Sophie Schoukens

C'est

un film intranquille. Un film de corps plein, pleinement habité et

d'âme tremblée, sismique. Un film dans lequel la quête de soi emprunte

des chemins tortueux et s'accomplit au fil de détours souvent inventifs

et captivants. Nous

sommes à Bruxelles et voici Marieke, 20 ans, qui vit sous la férule

d'une mère abrupte et acrimonieuse. Mère qu'elle s'efforce de

satisfaire et avec qui elle forme un duo désaccordé, tout à

fait

arythmique. Marieke exerce, en outre, dans une chocolaterie, un métier

ingrat et

harassant. (suite)

C'est

un film intranquille. Un film de corps plein, pleinement habité et

d'âme tremblée, sismique. Un film dans lequel la quête de soi emprunte

des chemins tortueux et s'accomplit au fil de détours souvent inventifs

et captivants. Nous

sommes à Bruxelles et voici Marieke, 20 ans, qui vit sous la férule

d'une mère abrupte et acrimonieuse. Mère qu'elle s'efforce de

satisfaire et avec qui elle forme un duo désaccordé, tout à

fait

arythmique. Marieke exerce, en outre, dans une chocolaterie, un métier

ingrat et

harassant. (suite)

"La mort de Maria Malibran" de Werner Schroeter

La "Maria Malibran" de Werner Schroeter est une divagation des plus siphonnées. C'est un kaléidoscope de visages d'une étourdissante beauté. Une splendide déraison, presqu'éthylique, déclinée jusqu'à plus soif sur une heure quarante de temps. Une ivresse, en tout cas, une griserie sans pareille. Mais qui aiguise les contours, les volumes, les arêtes, les angles plutôt que de les estomper. (suite)

"L'ange noir" de Werner Schroeter

Dans "L'ange noir", Werner Schroeter ne nous invite pas seulement à une approche du Mexique insolite, altérée et profodément remaniée, il nous plonge dans un chaudron bouillant de sensations catapultées, de visions électrocutées autant qu'écartelées. Le film se déploie sur deux versants entremêlés : une part qui rend compte de l'état délabré d'un Mexique contemporain en proie à une accélération et une corruption galopantes et l'autre front, infiniment plus présent et même aspirant, et qui consiste en une évocation-invocation des dieux anciens et cela à la manière tout à fait hantée de Schroeter. (suite)

"Macbeth" de Werner Schroeter

Le "Macbeth" de Werner Schroeter est une aberration grandiose. C'est la pièce de Shakespeare combinée au livret de Verdi et cela donne lieu à un opéra punk. Un opéra que les personnages interprètent lèvres closes, visage halluciné. (suite)

"Salomé" de Werner Schroeter

La "Salomé" de Werner Schroeter est une somptuosité ruinée, une plainte vénéneuse et malade, un organisme tentaculaire et cancéreux, attaqué de partout par la toxicité qu'il sécrète en ses propres tréfonds cependant qu'il projette un éclat parfaitement radioactif. Werner Schroeter a adapté l'épisode biblique réécrit par Oscar Wilde et tout devient une histoire de désir frénétique et dédaigné, mué en furieuse pulsion vengeresse. (suite)

"Lettres à la prison" de Marc Scialom

C'est un film exhumé, un film surgi des décombres. Un film miraculé et miraculeux. Un mélange des genres insolite et très singulier. Une radioscopie sociétale des plus strictes, des us sévères et précises traversée d'éblouissants, de coupants éclairs fantasmatiques, de fulgurances hallucinées d'une puissance et d'une acuité rares. Et la beauté n'est pas en reste. Le film a été tourné en 1969. On suit le parcours d'un tunisien fraîchement débarqué à Marseille. Il est en quête de son frère dont on apprend qu'il serait incarcéré à Paris pour avoir assassiné à une femme. (suite)

"Le jardin des Finzi Contini" de Vittorio de Sica (1970)

Courez voir ce film, pépite parmi les reprises de l'été. Courez ! Non parce qu'il s'agit d'un film-culte. Non par l'intrigue somme toute assez plate et convenue (les déchirements d'un amour impossible sur fond de montée du nazisme, les convulsions de la petite histoire fondues dans les convulsions de l'Histoire, la tragédie intime prise dans la tragédie mondiale etc. ...) Non, ce film vaut pour toute autre chose.(suite)

"Body Rice" de Hugo Vieira Da Silva

Ce film est une gageure, il repose sur presque rien et le voir relève de l'expérience extrême. A partir d'une expérience réelle (menée depuis les années 80), le réalisateur crée un univers des plus dépaysants. Soit une poignée de jeunes allemands, délinquants en perdition, envoyés au Portugal dans un centre qui a pour vocation de les "réhabiliter". (suite)

"Blue Bird" de Gus Van Den Berghe

C'est un film de songes et de nuées mais aussi de chair et de chocs. Un film qui nous hale en douceur et sur le mode de l'enchantement sur la sente épineuse des apprentissages éternels. Tout est baigné de bleu dans une Afrique intemporelle. Deux petits enfants, frère et soeur aux allures d'elfes charmeurs et facétieux, sont, avec une tendre rudesse, baignés par leur mère au matin d'une journée qui s'annonce torride. (suite)

"Voleurs de chaveaux" de Micha Wald

C'est un film sans ancrage précis sinon dans les corps. Cela se passe, nous dit-on "quelque part à l'est vers 1810". Le film est divisé en trois chapitres, trois partitions musicales qui portent des titres énigmatiques : "Lui", "Eux" et "La traque". On a à faire à deux binômes, deux fratries ennemies. Ce sont quatre jeunes hommes, des corps sauvages qui peinent à dompter leur sang bouillant. Entrent d'abord en scène Jakub (Adrien Jolivet) et Vladimir (Grégoire Leprince-Ringuet) qui s'enrôlent, parce qu'ils y trouvent gîte et couvert, dans une armée de cosaques. (suite)

"Pique-nique à Hanging Rock" de Peter Weir

C'est un film de fleurs et de flux. Un film d'ondes liquides et magnétiques. Un film qui ressemble et cependant surprend. On croit reconnaître, on croit pouvoir épingler, assigner et on est dérouté et débouté.Tous les poncifs du roman victorien sont présents mais le film avance par bonds, par sautillement primesautiers, il refuse de se laisser réduire, il excelle dans le pas de côté et c'est l'étrangeté qui l'emporte. (suite)

"L'état des choses" de Wim Wenders (1982)

"L'état des choses" est un film de pure

vacance ou plutôt de vacation forcée. Sur la côte

portugaise, un réalisateur allemand (Patrick Bauchau fascinant

d'élégance et d'apparente désinvolture)

tourne un film de science-fiction "Les survivants". Faute de pellicule

et de subsides, le tournage est interrompu. Le producteur (véreux) a

pris la fuite, il est introuvable, injoignable et la reprise du

tournage est suspendue à sa réapparition. (suite)

"La maison du diable" de Robert Wise

C'est un roman psychologique des plus affûtés déguisé en film fantastique (où le lieu générique, le poncif de la maison est surtout la métaphore et le théâtre d'un dévoilement psychanalytique). Un anthropologue séduisant et plein d'aplomb et versé dans le paranormal décide de rassembler plusieurs personnes dans une maison que son lourd passif (morts mystérieuses en cascade, phénomènes étranges et inexpliqués) désigne pour qu'on y mène des expériences risquées. (suite)

"La danse" de Frederick Wiseman

C'est un film qui fait la part belle au corps. Un film qui célèbre le corps et le montre, dans le même temps, ployant sous le joug, en état de sujétion absolue, d'incarcération consentie. Le corps est royal, le corps est roi, soleil, flambant et il est humble serviteur, instrument interchangeable au service d'un dessein qui le dépasse. (suite)

"Le bannissement" d'Andreï Zviaguintsev

C'est un film tout de splendeurs voilées et bientôt calcinées. Un film dès l'abord ombré d'une profonde mélancolie. Un homme, une femme pourvus de deux jeunes enfants sont en partance. Ils prennent des vacances, se retirent à la campagne dans une grande bâtisse où ils seront isolés de toute âme qui vive. Ttrès vite, cette période de villégiature s'apparentera à un exil brutal, un assèchement redoutable. (suite)