Livres-Addict.fr

Romain Verger par Livres-Addict.fr

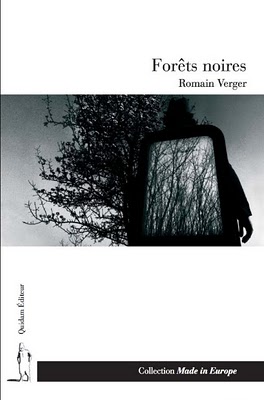

"Forêts noires" de Romain Verger (Quidam éditeur)

Romain Verger nous

joue,

dans son nouvel ouvrage, un air doux-amer, il nous enrobe dans une

grinçante suavité.

Romain Verger nous

joue,

dans son nouvel ouvrage, un air doux-amer, il nous enrobe dans une

grinçante suavité.

Inaugurant une structutre narrative inédite (une série de courtes proses qui se répondent et communiquent par capillarité), il nous entraîne à la suite du narrateur, chercheur en biologie, venu exercer ses talents au Japon, au pied du Fuji-Yama. Notre homme est maintenu de force en lisière de la forêt d'Aokigahara où il est censé opérer et la proximité de cette masse impénétrable l'aimante jusqu'à l'envoûtement et déclenche en lui des réminiscences en cascade. En écho à la forêt japonaise émerge celle où niche l'enfance, réelle et fanstamatique, du narrateur. Au fil des remémorations surgissent des épisodes enfouis et ambivalents, source d'exaltation autant que d'épouvante.

Se dessinent des promenades, apparemment anodines, qui, à la faveur d'un détail sur lequel elles butent, prennent un tour inquiétant. Se déploient aussi des scènes de chasse qui tournent dangereusement autour des motifs du carnage et du vampirisme. Au détour d'une inadvertance éclatent subitement la soif sanguinaire, la rage de mordre, dépecer, déchiqueter : la fièvre bestiale est mise au jour dans toute sa splendeur.

Du

fonds des forêts, du fond de l'enfance, remontent aussi les figures

marquantes lesquelles, dans le jeu de renvoi entre passé et présent,

acquièrent une épaisseur spéciale. Il y a le père, mort, et dont la

mort, invasive, obsédante constitue presque un personnage à part

entière. La mère qui s'étiole dans son veuvage et dont la visible

déréliction tourmente le narrateur.

La grand-mère, Esther,

dévoilée, chevelure serpentine défaite dans une scène fondarice (quasi

primitive) qui eût pu valoir procès en sorcellerie... Et puis les

figures tutélaires initiatiques de l'adolescence : Vlad, archétype du

condisciple aussi charismatique qu'inquiétant, qui magnétise le

narrateur et

oscille entre le grand Meaulnes ressuscité (Meaulnes étant aussi le nom

de la forêt originelle) et le

vampire idéal. Et puis Anton, homme fruste, rude, massif, monumental

qui entraînera le jeune garçon dans des chassses très carnées et

sanglantes, convoquant au passage la figure de l'ogre.

Entre

les

épisodes narrés s'intercalent des retours au présent japonais, brefs

intermèdes qui s'articulent autour de la figure de Shintaro. Shintaro,

voisin du narrateur adulte et itinérant, le polarise et, tout comme

Vlad ou Anton, exerce sur lui une fascination hypnotique. C'est la

contemplation du visage ou même de l'oeil-siphon de Shintaro qui

relance

chaque fois le processus de remémoration.

Entre

les

épisodes narrés s'intercalent des retours au présent japonais, brefs

intermèdes qui s'articulent autour de la figure de Shintaro. Shintaro,

voisin du narrateur adulte et itinérant, le polarise et, tout comme

Vlad ou Anton, exerce sur lui une fascination hypnotique. C'est la

contemplation du visage ou même de l'oeil-siphon de Shintaro qui

relance

chaque fois le processus de remémoration.

Ainsi Romain Verger nous promène-t-il, avec un art consommé, à l'orée du fantastique, entre réel et irréel, entre un passé plus ou moins fantasmé et un présent halluciné, l'essentiel étant de semer le trouble, ce dont il s'acquitte en expert.

Il convient aussi de souligner combien l'écriture, ciselée, confère, par son élégance même, une force exceptionnelle à la sauvagerie des motifs explorés. Le contraste entre les forces brutes à l'oeuvre et la délicatesse ouvragée de la langue contribue à la réussite du texte.

Et Romain Verger confirme qu'il est maître dans l'art de travailler la matière organique, primitive : après le liquide, l'aquatique, le spongieux dans "Zones sensibles", puis l'osseux, le minéral dans "Grande Ourse", le voilà qui s'attaque à l'humus du fond des forêts et aux sanglantes féeries qu'il suscite.

Une belle fantasmagorie sylvestre

Un sombre et brillant exercice d'envoûtement.

BH 12/10

Retrouvez également l'interview de Romain Verger par Bénédicte Heim sur le podcast des Contrebandiers éditeurs ainsi que "Grande Ourse" le livre précédent de Romain Verger.

"Grande Ourse" de Romain Verger (Quidam)

C'est

une histoire de corps métaphysique. C'est un texte pareil à une figure

aux arêtes précisément dessinées. Ce ne sont pas les phrases seules qui

sont ciselées mais le corps entier du récit. Le lecteur est projeté

dans un univers pour le moins déconcertant et dépaysant. Car nous voici

d'abord, il y a 35.000 ans, en compagnie d'Arcas, un homme isolé, seul

rescapé des guerres claniques et des épidémies qui ont décimé sa tribu.

Poignardé par la perte de sa femme, ivre de solitude, il dérive,

étourdi et engourdi, dans un monde glaciaire qui va s'opacifiant. Il

mène une épopée tragique et absurde contre le froid et la faim qui

l'assaillent, il s'affaiblit de jour en jour et, devenu fantomatique,

presque immatériel, il connait, avant de s'éteindre, une étrange extase

érotique auprès d'une ourse aussi gigantesque et surabondante qu'il est

désincarné.

C'est

une histoire de corps métaphysique. C'est un texte pareil à une figure

aux arêtes précisément dessinées. Ce ne sont pas les phrases seules qui

sont ciselées mais le corps entier du récit. Le lecteur est projeté

dans un univers pour le moins déconcertant et dépaysant. Car nous voici

d'abord, il y a 35.000 ans, en compagnie d'Arcas, un homme isolé, seul

rescapé des guerres claniques et des épidémies qui ont décimé sa tribu.

Poignardé par la perte de sa femme, ivre de solitude, il dérive,

étourdi et engourdi, dans un monde glaciaire qui va s'opacifiant. Il

mène une épopée tragique et absurde contre le froid et la faim qui

l'assaillent, il s'affaiblit de jour en jour et, devenu fantomatique,

presque immatériel, il connait, avant de s'éteindre, une étrange extase

érotique auprès d'une ourse aussi gigantesque et surabondante qu'il est

désincarné.

Et nous voici sans transition transplantés de nos jours auprès de Mâchefer, un étrange personnage, employé à la galerie d'anatomie comparée. Il vit dans une fascination quasi morbide pour ces grandes carcasses venues du fonds des âges, ces squelettes raclés, dénudés, qui lui inspirent révérence et dévotion. Un processus obscur, un besoin effréné de mimétisme le conduisent à creuser et dénutrir son corps de façon à s'approcher au plus près de ces modèles qui l'hypnotisent. Il quête l'éternité dans la minéralité. Il vit dans une solitude radicale et cependant il est aux prises avec deux femmes qui, toutes deux, envahissent son espace comme son existence et exercent sur lui un étrange ascendant.

La première est Ana, une vieillarde qui lui loue un sous-sol sordide lequel lui assure des conditions de vie (froid, inconfort) répondant à ses aspirations ascétiques. Ana vit dans l'appartement mitoyen de celui de Mâchefer, la cloison qui les sépare est symbolique si bien que le jeune homme est contraint d'identifier et d'endurer toutes les manifestations organiques spécialement sonores produites par la vieille femme. En lui, une certaine fascination le dispute au dégoût.

Il

est également l'otage d'une jeune femme, Mia, aussi ample et débordante

qu'il tend vers l'épure. Il entretient avec elle une relation purement

animale quasiment dénuée de paroles. Elle passe le voir à l'improviste,

le couvre, l'enveloppe de sa chair surabondante puis disparait jusqu'à

nouvel ordre. Un jour, elle est prise d'une étrange crise convulsive :

elle est entrain d'accoucher sous les yeux de Mâchefer. Elle lui confie

le nouveau-né avec ces mots bibliques "Voici ton fils" puis s'évapore

(si l'on peut dire s'agissant d'un corps aussi massif). Mâchefer se

trouve donc investis, en sus de la paternité, de l'office le plus

exotique qui soit pour lui : celui de nourricier. Il s'acquitte tant

bien que mal de la tâche. Il se trouve que l'enfant, son

enfant est une espèce de monstre dont le visage se réduit à une énorme

et insatiable bouche. Le bébé tératologique prospère à proportion que

Mâchefer se réduit, atteignant un état de dessiccation et de cachexie

avancée. En effet, plus l'enfant réclame et se gave, plus Mâchefer se

rationne, calculant scrupuleusement les calories ingérées, son IMC

(indice de masse corporelle) et retranchant jour après jour de la

matière à son corps décharné. Consumé par son irréductible anorexie, il

se déréalise de plus en plus. L'issue, surprenante, n'est pas sans

rappeler "L'artiste de la faim" de Kafka.

Il

est également l'otage d'une jeune femme, Mia, aussi ample et débordante

qu'il tend vers l'épure. Il entretient avec elle une relation purement

animale quasiment dénuée de paroles. Elle passe le voir à l'improviste,

le couvre, l'enveloppe de sa chair surabondante puis disparait jusqu'à

nouvel ordre. Un jour, elle est prise d'une étrange crise convulsive :

elle est entrain d'accoucher sous les yeux de Mâchefer. Elle lui confie

le nouveau-né avec ces mots bibliques "Voici ton fils" puis s'évapore

(si l'on peut dire s'agissant d'un corps aussi massif). Mâchefer se

trouve donc investis, en sus de la paternité, de l'office le plus

exotique qui soit pour lui : celui de nourricier. Il s'acquitte tant

bien que mal de la tâche. Il se trouve que l'enfant, son

enfant est une espèce de monstre dont le visage se réduit à une énorme

et insatiable bouche. Le bébé tératologique prospère à proportion que

Mâchefer se réduit, atteignant un état de dessiccation et de cachexie

avancée. En effet, plus l'enfant réclame et se gave, plus Mâchefer se

rationne, calculant scrupuleusement les calories ingérées, son IMC

(indice de masse corporelle) et retranchant jour après jour de la

matière à son corps décharné. Consumé par son irréductible anorexie, il

se déréalise de plus en plus. L'issue, surprenante, n'est pas sans

rappeler "L'artiste de la faim" de Kafka.

Cette histoire, apparemment loufoque, prend tout son sens grâce au jeu de résonnances, de convergences troublantes qui s'établit entre le récit inaugural et l'épopée de Mâchefer. Quoiqu'il s'agisse d'une fable, on est amené à s'interroger : se peut-il que la mémoire du corps remonte si loin et s'obstine à reproduire un destin paléolithique ?

Le plus étrange (mais pas le moins fascinant) étant que la grande part d'humanité, de subtilité, de raffinement se trouve non pas du côté de Mâchefer embourbé dans un dessein opaque, mais du côté du préhistorique Arcas.

Un livre déroutant, dérangeant et des plus originaux.

BH 01/08

Retrouver par ailleurs l'émission avec Romain Verger en podcast

© photo Romain Verger